▪演奏会当日配布パンフレットより

横山博が「語る」ドビュッシーの“イマージュ”

川上哲朗(フルート奏者)

西洋における音楽会/演奏会は、常に新しい響きの発表の場であり、問題提起の場でもあった。現代を生きる我々はホールに足を向けて、入場料を支払い、一体そこに何を求めるだろうか?ひと時の癒し、お気に入りの曲を生演奏で聴く贅沢。しかし、ホールの椅子に拘束された2時間をただ心地よいだけのものにするのはもったいない。映画のように、新たな驚き、裏切り、戸惑いといった要素にも当然価値があるはずだ。

私は横山博の弾くドビュッシーを聴いて、すっかり面食らってしまった。古楽奏者の視点から行われた様々な試みが、埃(ほこり)を被っていたドビュッシーの音楽をより新しく鮮明な姿に変えたことに感動を覚えたのである。巧みに言語化された演奏によって「イマージュ」がより緻密なものとなる。それは、淡い色調に溶け合っているように見えた点描画に、10センチ前まで近づいて、さらに虫眼鏡で覗いたかのような生々しい体験だった。

今、横山は、フランス近代音楽を演奏するのに慣習的に用いられてきた曖昧なペダリングを見直している。例えば、私は管楽器奏者なので特に気になってしまうのが、スタッカート(点で表される音を切り離すための記号)の奏法だ。スタッカートが書かれている所でピアニストがダンパーペダル(右のペダル、延音ペダル)を踏めば、事実上それはスタッカートにはならず、音は切り離されずに鳴り続けることになる。そして、そこに本来あるべき沈黙も失われる。ドビュッシーは明らかに音が混ざることを嫌っているのに、ドビュッシーの全音階的、そして《前奏曲第2集(1913)》に顕著に現れるクラスター(密集した白い鍵盤と黒い鍵盤が同時に鳴らされる特殊奏法)的音響から、ペダルを踏むと、音が混ざっていてもそれなりに美しく聞こえてしまう現象が起こる。だから多くのピアニストはペダルの「豊かな」響きとともに、その入念に書き込まれたアーティキュレーションを放棄する。

アーティキュレーションとは、旋律において各々の語句、センテンスを明瞭に発音することを指しており、弦楽器で言うところのボウイング(弓使い)、管楽器で言うタンギング(舌使い)に相当する。ピアノ演奏における発音の問題はペダルと密接に関わっている。まやかしのペダルで明瞭さが失われることを横山は嫌い、99.9%のピアニストが当然のようにペダルを使用する箇所ですら、曖昧に溶け合った響きよりも、そこで語られている「細部」を優先する。意外に思われるかもしれないが、特殊な効果を狙った場所以外、ドビュッシーの楽譜にはペダルの指示が全く書かれていない。

「本当のところ、ペダルの乱用は、技術の不足を隠すための手段にしかすぎないのだろう。だから、自分が細切れにしている音楽を、誰も聞くことができないように、たくさん騒音をださなければならないのだ。」(クロード・ドビュッシー)

ドビュッシーはピアノ曲において、テンポ・ルバートの指示を度々書き込んでいる。19世紀以降、この言葉は「柔軟にテンポを変化させる」という意味で使われている。ルバートを直訳すれば「時間を盗むこと」であり、後(うしろ)の音の長さを奪い、前の音に付け足すという意味だった。これは比率の問題であって、合計される音の長さ(時間)は変化しない。横山によれば「テンポ・ルバートは各々のセンテンスにしたがって、文字通り“ゆっくりから速く”演奏されるべき」である。ドビュッシーは「テンポ・ルバート」と「アドリブ」の言葉を使い分けており、後者はラテン語の「ad libitum(自由に)」が語源である。横山は18世紀以前の、チェンバロ演奏法における本来の意味でのテンポ・ルバートを採用する。ドビュッシーは演奏速度に対してとても厳密だったし、ピアニストの自由な表現を全く信用していなかった。そしてドビュッシーはバロック時代の大作曲家たち(ラモー、スカルラッティ、バッハ)の熱烈な支持者だった。

月の光の作曲家

《ベルガマスク組曲(1890-1905)》には、ドビュッシーの作品中最も有名な「月の光」が含まれている。実は《ベルガマスク組曲》は、元々一括(ひとくく)りに組曲として作曲されたものではなく、当時名声を高めていたドビュッシーに目をつけた楽譜出版社、フロモン社からの依頼で、1890年頃の小品を1905年、出版用に改訂したものである。楽曲の芸術性よりも楽譜の売れ行きを優先した関係で、曲名と曲想が一致していない曲ばかりである。前奏曲はオーケストラによる序曲のようだ。メヌエットはメヌエットのリズムで書かれていないし、パスピエは、パヴァーヌという全く違う舞曲の名前で作曲されていた。月の光にいたっては《月の光》ですらなく《センチメンタルな散歩道》というタイトルだった。

《ベルガマスク組曲》が名曲であることは間違いない。しかし、ベルガマスク組曲が出版されたのと同じ1905年に、全く新しい境地を切り開いた自信作《海 - 管弦楽のための3つの交響的素描(1905)》がフロモン社ではなくデュラン社から出版されていることを考えれば、お蔵入りになるはずだった若書きの寄せ集めである《ベルガマスク組曲》の出版は、ドビュッシーにとっては魂を売る行為でもあった。

「私はきわめて自発的に、かなり稀な方法を用いました。すなわち沈黙を表現の原動力として!」(ドビュッシーからエルネスト・ショーソン宛1893年の手紙)

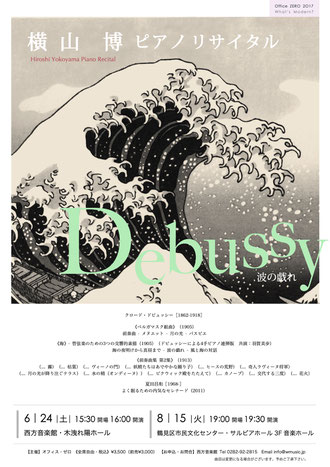

これは大作オペラ《ペレアスとメリザンド(1903)》作曲中の言葉だが、正にピアニッシモと沈黙に浮き立つペレアスの世界から抜け出すことは、常々自らに進化し続けることを課していたドビュッシーにとって、容易なことでは無かったようだ。静謐(せいひつ)なオペラ 《ペレアスとメリザンド》とは対照的に《海》にはフォルテやフォルティッシモの指示が多い。ピアノという楽器の本質は打楽器である。オーケストラ曲である《海》を、ドビュッシー自身によるピアノ連弾版で聴くと、パリ万博でドビュッシーが出会ったインドネシアのガムラン音楽の打楽器アンサンブルを彷彿とさせる箇所もあるだろう。また、初版の楽譜の表紙に使われた葛飾北斎の富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」をはじめとする浮世絵との出会いも彼の音楽に大きな影響を与えた。浮世絵のぼやけることのない輪郭線に倣(なら)った明確なリズム作法に、ガムランの金属的で多声的な響きが溶け込んでいる。費用のかかるオーケストラよりも連弾によって演奏される回数の方がはるかに多かっただろう。録音技術のない当時、オーケストラ曲を人々が聞くことができたのは、主に連弾版や2台ピアノ版だった。

ドビュッシーは《海》作曲中の長い時間を、海のないブルゴーニュで過ごしていた。

「自前で旅行するすべが無いときは、想像で埋め合わせをするしかありません」(1903年アンドレ・メサジェ宛)

「私は(海に関して)数え切れない記憶を持っています。そのほうが現実よりも私の感覚には良いのです。現実の魅力は、思考に対してあまりに重くのしかかりすぎます」(1903年アンドレ・メサジェ宛)

絶えず変化し続ける光と影、雲や風そして波の動きを表現するのに用いられた全く新しい表現方法は、描写的というよりも殆ど抽象的と言うべきものだ(そこにはバロックダンスのリズムも多用されている)。しかし、初演の評価は散々なものだった。それは聴衆や評論家の期待した《海》の姿がそこには無く、「ペレアスの作曲家」ドビュッシーもそこには居なかったからであろう。この頃からドビュッシーは「先駆者」であるという自覚のもとに仕事を進めていく。

「私はますますこう信じるようになっている。音楽はその本質上、厳格で伝統的な形式の中に入り込んで、流れて行けるものでないとね。音楽は、色と、リズムをもった時間とで、出来ています…」(1907年 ジャック・デュラン宛)

《海》以降、色と、リズムをもった時間は、より複雑な方法で表現される。1910年から3年を費やして書かれた《前奏曲第2集(1913)》でドビュッシーは《前奏曲第1集(1909)》と似た性格を使って、自らの表現をさらに推し進める。クラスタートーン(隣あった音を使った不協音)の多用、複雑なリズムによって作られる「時間」、それはもはや前衛(アヴァンギャルド)と呼ぶに相応しい。第7曲(... 月の光が降り注ぐテラス)が《月の光》を書いた同一人物の作品とは思えない。ドビュッシーの中でハーモニー、メロディーの解体は、もはや標準の技法となっていた。

夏田昌和 Masakazu Natsuda

よく眠るための内気なセレナード ピアノのための Une sérénade timide pour bien dormir, pour piano

作曲 2011年

演奏時間 約6分

初演 2012年10月21日 公演通りクラシックス (東京) Koen-Dori Classics, Tokyo

大須賀かおり Kaori Osuga

この楽曲はアンサンブルmmm…(フルート間部令子、ヴァイオリン三瀬俊吾、ピアノ大須賀かおり)と世界中の100人の作曲家による、東日本大震災の被災者救済のためのチャリティ・プロジェクト「ヒバリ」のために作曲されたものである。2011年3月11日に起こった震災によって愛する家族を失い、あるいはまた住み慣れた家や故郷を離れざるをえなかった人々の中には不眠に悩まされる人が多かったという事実を知り、聴く人を心地好い眠りへと誘えるような(眠気を喚起することは通常芸術音楽にとってある種の敗北を意味するが…)静かで優しい音楽を書こうと考えた。この音楽の中には、二つの良く知られた古典作品からの仄かな影響を認めることが出来る。一つ目はM.ラヴェルの「水の戯れ」で、主題再現の折に付加されることによってその響きの表情を劇的に変えてしまう洗練された低音(G♯)は、この楽曲の後半42小節以降でようやく鳴らされ始める二つの基音(B♭・E)の遠い祖先である。二つ目はR.シューマンの「子どもの情景」の中の一曲「子どもは眠る」で、彼は楽曲の最後のカデンツを終結させずに中途で終えてしまうことによって眠りにすとんと落ちてしまう子どもの様子を見事に描き出した。音楽が最早「終止」などしないことが当たり前である現代に生きる私としては反対に、楽曲を"例外的に"全終止させることによって現実とは異なるもう一つの世界、安らぎに満ちた夢の世界への穏やかな移行を表現しようと試みた。

flier backside

コメントをお書きください